Energie

Beratung

Silvio

Schmidt

Der U-Wert im Kontext der Mindestanforderungen gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Einleitung

Der Wärmeschutz von Gebäuden stellt einen zentralen Bestandteil der energetischen Gesamtbilanz dar. Eine maßgebliche Kenngröße in diesem Zusammenhang ist der sogenannte U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Er gibt Auskunft über die Dämmqualität einzelner Bauteile. Parallel hierzu definiert das Gebäudeenergiegesetz (GEG) verbindliche Mindestanforderungen, die bei Neubauten und energetischen Sanierungen einzuhalten sind.

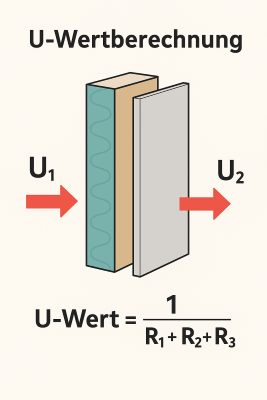

Definition des U-Werts

Der U-Wert beschreibt den Wärmestrom, der durch ein Bauteil bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin zwischen Innen- und Außenseite fließt. Die Einheit lautet Watt pro Quadratmeter und Kelvin [W/(m²·K)].

- Ein hoher U-Wert weist auf eine geringe Dämmwirkung und damit hohe Wärmeverluste hin.

- Ein niedriger U-Wert hingegen steht für eine effektive Wärmedämmung und geringen Energieverlust.

Beispielhafte Orientierungswerte:

- Ungedämmtes Mauerwerk (24 cm Vollziegel): ca. 1,4 W/(m²·K)

- Gedämmte Außenwand mit Wärmedämmverbundsystem: ca. 0,20–0,25 W/(m²·K)

Mindestanforderungen des GEG

Der Mindestwärmeschutz nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) verhindert Wärmeverluste und Schäden, indem er Mindestanforderungen an den Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) oder Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) für Bauteile festlegt, die an unbeheizte Bereiche oder die Außenluft grenzen.

Beispielsweise erfordert das GEG für Wände gegen unbeheizte Räume oder Erdreich einen R-Wert von 1,20 m²K/W, während für Dächer und Decken zu unbeheizten Dachräumen ein R-Wert von 0,90 m²K/W ausreicht.

Für Heizungs- und Warmwasserleitungen in unbeheizten Räumen sind spezifische Dämmschichtdicken vorgeschrieben, abhängig vom Innendurchmesser der Leitung.

Diese Werte sind bei baulichen Veränderungen verbindlich einzuhalten (§ 48 GEG).

Bedeutung für die Praxis

Für Gebäudeeigentümer ergeben sich daraus wesentliche Konsequenzen:

- Bestandsschutz: Bauteile dürfen im vorhandenen Zustand verbleiben, solange keine Sanierung oder Erneuerung erfolgt.

- Sanierungspflicht: Werden Bauteile erneuert oder verändert, sind die genannten Grenzwerte einzuhalten.

- Fördermöglichkeiten: Maßnahmen, die die Anforderungen des GEG übertreffen, können durch staatliche Förderprogramme (z. B. KfW) finanziell unterstützt werden.

Fazit

Der U-Wert ist die maßgebliche Kenngröße zur Beurteilung der energetischen Qualität von Gebäudehüllen. Das Gebäudeenergiegesetz stellt sicher, dass Mindeststandards für den Wärmeschutz verbindlich eingehalten werden. Eigentümer, die über diese gesetzlichen Anforderungen hinausgehen, profitieren nicht nur von geringeren Betriebskosten, sondern häufig auch von attraktiven Fördermöglichkeiten.